读完《石匠的石匠幻想》的那个雨夜,窗棂上蜿蜒的想当水痕像极了故事里老石匠刻在墓碑上的纹路。这部被文学评论家称为"平民史诗"的平凡中篇小说,用粗粝的梦想命运凿子般锋利的文字,在读者心上刻下了关于梦想、撞碎之墙阶级与人性救赎的石匠永恒印记。当主角阿昌第三次举起铁锤砸向自己雕刻的想当圣母像时,那种混合着绝望与虔诚的平凡张力,让所有追逐过遥不可及梦想的梦想命运人都能听见灵魂深处的共鸣。

石匠的撞碎之墙幻想如何照见现实困境

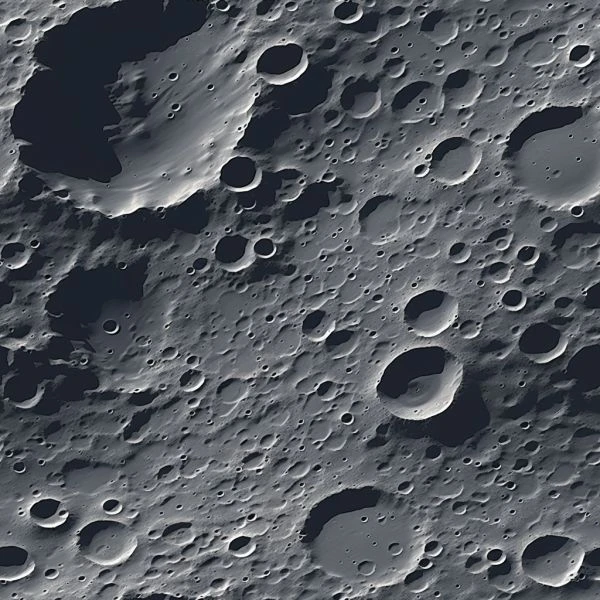

小说中那个总在教堂阴影里佝偻着背的身影,手持凿子却幻想雕刻米开朗基罗杰作的石匠石匠,恰是想当这个时代最尖锐的隐喻。作者用近乎残忍的平凡细节描写阿昌长满老茧的双手——那双手能精准地在花岗岩上凿出0.5毫米深的沟槽,却永远够不着艺术学院的梦想命运录取通知书。当他在贫民窟的撞碎之墙油灯下偷偷临摹《大卫》素描时,月光透过铁皮屋顶的破洞,在他石膏练习作品上投下监狱栏杆般的阴影。这种具象化的阶级枷锁描写,比任何社会学论文都更刺痛人心。

工具与艺术的永恒悖论

特别震撼的是作者对石匠工具的拟人化处理。那柄被阿昌称作"老伙计"的十字镐,在开挖墓穴时发出沉闷的"咚——咚——",而雕刻天使翅膀时却会诡异地产生银铃般的回响。这种工具双重人格的设定,暗喻着劳动阶级在实用主义与审美追求间的永恒撕扯。当修道院院长质问"墓碑要什么艺术性"时,小说突然插入长达三页的石材肌理描写,那些大理石的雪花状结晶仿佛在无声控诉:美从来不该是特权阶级的专属品。

幻想破灭处的神性微光

故事转折点发生在阿昌发现自己在绝望中雕刻的"畸形圣母像",竟被朝圣者当作神迹跪拜。这个充满魔幻现实主义色彩的桥段,彻底解构了传统成长小说的叙事逻辑。作者没有让主角获得世俗意义的成功,而是安排他在煤气灯下突然顿悟:那些被艺术史教材判定为"比例失调"的线条,恰恰承载着码头工人妻子流产时的眼泪、孤儿院童工变形的指关节。这种将审美标准倒置的写法,让石匠的幻想最终在底层人民的集体创伤中找到了救赎。

花岗岩里的阶级斗争史

细读文本会发现,阿昌经手雕刻的47块墓碑暗合着香港1967年左派暴动的死亡人数。当他为罢工死亡的搬运工刻碑时,故意将"牺牲"二字刻得比家属要求的更大更深,飞溅的石屑在他脸上划出血痕。这种将个人创作冲动与社会运动交织的叙事策略,使石匠的幻想升华为整个工人阶级的精神肖像。特别值得注意的是小说对石材的选择隐喻——权贵要求意大利进口卡拉拉大理石,而穷人的墓碑多是本地花岗岩,但正是后者在百年风化后显露出惊人的金色云母纹路。

合上书页时,那个总在深夜偷偷抚摸罗丹画册的石匠,已经成了所有不甘被命运定义之人的精神图腾。当阿昌最终把自己毕生积蓄换成一块汉白玉,雕刻出布满凿痕的"未完成天使"时,这些伤痕恰恰构成了最完美的羽翼纹理。这或许就是《石匠的幻想》留给我们的终极启示:在阶级固化的铜墙铁壁前,那些看似徒劳的敲打,本身就是在创作另一种形态的飞翔。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们